明治十七年は、楊守敬が清へ帰国した年でしたが、この年、立之の親友であった澀江抽齋の妻、五百が烏森の家で亡くなりました。原因は脳卒中で、六十九歳でした。立之の悲しむことは一方ならぬもので、保の兄・優が死んだときには冗談ばかり言っていた立之が、五百の葬儀の席ではまったく人が変ったようになって、「あなたのお母さんには、生前ほんとうに世話になった。またずいぶんと言い合いもした。しかし実に貞女で、また女丈夫であった」と声を震わせて保に悔みを述べたとあります(「森枳園傳」)。「澀江抽齋」を読むかぎり、鷗外もひどく五百に魅了されていたことが分かります。五百という人は、真に魅力のある人だったようです。

この頃の立之については、澁江保が「森枳園傳」に多少のことを記しています。

いわく、旧福山藩主・阿部伯(正桓)の誕生日に招かれて本所横網町の邸宅へ参じた際、立之は「阿部伯は自分の門人である」というような大気焔を吐き、どうかすると正桓を叱咤するようなそぶりがあり、まるで昔の君臣らしいところがなかった。

立之の家の玄関には「○葛根湯、一服何銭 ○霍香正氣散、一服何銭、○正氣散、一服何銭」というように、ずらりと薬価の表が貼りだしてあった。大磯の失禄時代からのことなのでしょうか。

立之の家の玄関には「○葛根湯、一服何銭 ○霍香正氣散、一服何銭、○正氣散、一服何銭」というように、ずらりと薬価の表が貼りだしてあった。大磯の失禄時代からのことなのか。

養竹(立之の号)さんは、ごく小食で、飯は猪口に二杯より食べず、酒もやっと猪口に二杯位で、肴もそれと同じほどだった。その代りに、日に何度でも食べた。漬物は大嫌いで、「如何な美人でも漬物を食べる所を見ると愛想が尽きる」と言った。鼠米(インド型の稲米)が大好きで、炒ってポチポチ食べるので、まるで鼠のようだった。酒も晩年には大酒になって、猿のやうな真っ赤な顔をして、湯呑であおり、そして大気焔を吐くのが常だった・・・

「養竹さんは、ごく小食で」と言っているのは五百です。これで、親しいあいだでは立之が「養竹さん」と医号で呼ばれていたことが分かります。

明治十八年一月、立之は大蔵省印刷局を免ぜられています。大蔵省に勤めが決るさいに、立之は八十円で出仕してくれと言われますが、これまで官勤めが長続きしなかった立之は、買い殺すつもりで半分の四十円だけくれと話をつけました。これで死ぬまで安心だと考えていた立之でしたが、この上役は十七年にあっけなく死んでしまい、翌年一月に立之は解雇されました。

それまで立之は五十円の月俸を受けており、生活も比較的安泰だったようですが、俸給があればあったで、役所への通勤をはじめ、どこへ出るにもタクシーに乗るように人力車に乗るので、その運賃だけでもおびただしく、また訪れる客があれば誰かれの別なく酒を設けて共に飲んだので、家計はむしろ苦しかったと孫娘の鐄は述懐しています。

また、この十八年の夏には喉頭がんであることもはっきりしました。

十月になり大蔵省印刷局の仕事もなくなっていたので、立之は保に仕事のあっせんを頼みます。当時、保は京浜毎日新聞の記者となっていたので、この新聞の演劇欄に書かせてもらえないかという依頼でした。保はこれを受け合ったのち、十月十三日から静岡へ出張に出ました。帰り次第、立之に吉報をとどけようと思っていた保でしたが、折悪しく、浜松から犬居(現・浜松市天竜区)へ回らなければならなくなりました。

その間、十一月十五日には立之の誕生日の祝いが日本橋三文楼で催されています。自分の生い先が長くないと悟ったのか、この日はくじ引きで、来客に蔵書を与えたことが「和漢医林新誌」という雑誌に記されています。一方、心のはやる保は、一刻もはやく帰京しようと、汽車をやめて掛塚(磐田市)から汽船にのります。しかしこれが案に反して、暴風雨のために機関を破損して、下田港に停泊して修理することとなりました。

保が帰京したのは十二月十六日でした。そこには六日に立之が亡くなったという報せが届いていました。十二月六日夜八時、京橋水谷町の家で森立之は七十九歳の生涯をとじたのです。臨終の枕辺には家人の婦女以外には何人も居合わせなかつたと、孫娘の鐄は川瀬一馬に語っています。森鷗外は、枕上に伊澤棠軒の嗣子である徳(めぐむ)が侍していたとしていますが、これは何かの誤りであろうと、川瀬は記しています。

鎌倉時代の医家である梶原性全の書いた「万安方」という医書があります。かつてこれを伊澤蘭軒が人をして抄写せしめ、自ら綴装した一本がありました。その際に校正したのは、澀江抽齋でした。この書はその後、小嶋寶素の所蔵となり、次には久志本家(朝廷つきの医家)の手にわたり、その次には多紀茝庭の書架に納まり、明治十二年になって遂には立之の手に帰しました。抽齋による精魂をこめた校正だったので、立之はこの書が自ら自分のところへ帰ってきたのだと、当書に書き記しています。さらに立之は抽齋への思いを、このように書いています。

「爾後(以後)、世海の風波に相い浮沈をなし、悲愛をともにす。前時を想い見れば、則ちこれ一夢。嗚乎その人(抽齋)すでに去り、その書なお存す。この書に臨む毎に潜然せざることなし」<その4 に全文の写真あり>

「潜然」は日本式に書けば「潜燃」で、心の深くで火が燃えつづけることです。抽齋の精魂のこもった抄本を手にして、立之がどんな思いを抱いたかがよく分ります。

ところで、この「万安方」の抄本は現在、北京大学の図書館にあります。国の書庫にあった「太平御覧」、絶対に売らないと楊守敬にたいして再三再四、見得を切ってみせたあの「太平御覧」を、自宅の建築のために手のひらを反して売ってしまった立之のことを考えると、この「万安方」も、もしや・・・と考えざるをえません。まったく立之という人は、くり返しくり返し人に迷惑をかけ続け、ことに抽齋に対しては、自分の師であると言いながら、これでもかというほど酷い目に遭わせてきました。またその子である保にも、最期になるまで頼りました。

それでも、こと学問に関してだけは凡百の学者の手のとどかない高みにいたのです。そんな立之を見抜いたように澁江保の描いた「森枳園傳」には、抽齋のこんな言葉が記されています。「アレハ、あゝいふ人だ。そうそう悪るい事ばかりでもない、又善い事もあらふ」

立之は抽齋の死後も、抽齋によって救われ赦されつづけたようです。

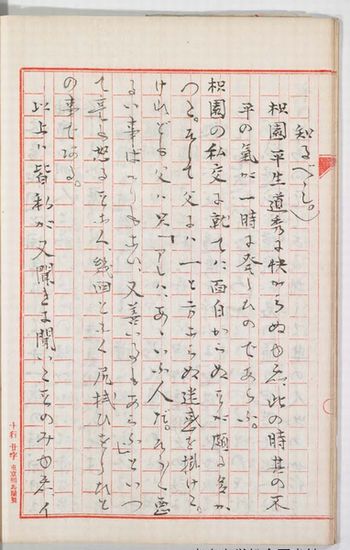

< 澁江保「森枳園傳」より 東京大学総合図書館所蔵「鷗外文庫」よりhttps://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/assets/008d386c-9e2a-4b69-b907-9073228b1bb8#?pos=20 |