〈 森立之小伝 七 帰参にむけて・・・多紀家と江戸医学館 〉 |

||

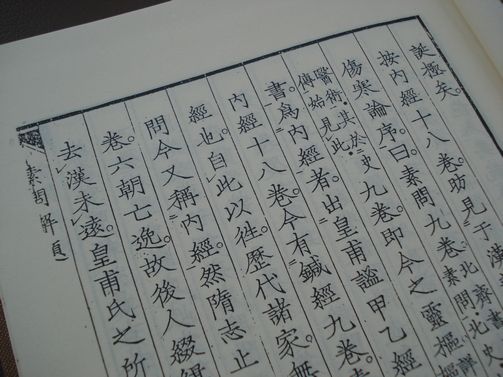

立之の失禄時代は十二年におよびましたが、帰参がかなったのも突然のことではありませんでした。背後で澀江抽齋が周到に根回しをするとともに、森立之の校定の力が必要とされるようになって、戻ることができたのです。私たちも、江戸の医療と医書研究の情勢を見ながら、あわてずにその時を待つ他はありません。 これより前、立之より二歳年長の抽齋は、藩主の津軽行きに追従しており、三十五歳で江戸に帰還しています。寒い津軽で、抽齋は飲酒と豚肉食をおぼえました。立之は三十三歳で、大磯の暮らしにも慣れて伸びのびと本草学を実地で考究する生活が身についたころでした。抽齋は三十八歳になって、四番目の妻である五百(ゐほ)と結婚し、幕府の医学研究・研修所である江戸医学館(躋壽館 せいじゅかん)に召喚されて講義を担当するようになります。この五百には、鷗外もひどく惚れたようすで、「澀江抽齋」には彼女の行情を念入りに書いています。 江戸医学館は、日本ではじめての総合医書である「医心方」を書いた丹波康頼(たんばやすより)の末裔である多紀元孝(たきもとたか)が、十八世紀中頃に建てた私塾・躋壽館(せいじゅかん)が起源で、十八世紀末に幕府直轄の医官養成所になりました。まだオランダ医学が日本に入るまえのことですから、教授内容は「素問」「霊枢」「難経」の鍼灸医学、「傷寒論」「金匱要略」「本草経」の湯液(漢方薬)の六部書でした。医学館は神田佐久間町に、多紀家は向柳原(現・浅草橋)にありました。 医学館創設にあたっては、幕府薬典頭(やくてんのかみ)の半井家、今大路家から妨害があったといいますから、それをはね返して創設しなければならない事情があったということです。事実、医学館は新しい人材を貪欲に吸収し、優秀な医官に鍛えあげて輩出しています。また医書の復刻、復元を多数なし遂げました。ちなみに、この後オランダ軍医ポンぺから医学を学んだ松本良順(佐倉藩の順天堂医師)が設立したのが「江戸医学所」で、のちの東京大学医学部の前身です。こちらも幕方でしたから、幕末の戦争では新撰組の隊士もずいぶん治療していま 医学館の名が上りはじめたのは設立者の孫の多紀元簡(たきもとやす)の頃からです。元簡は、鍼灸の経典である「素問」と「霊枢」の注釈書(研究書)、「素問識(そもんし)」「霊枢識(れいすうし)」を書いており、これは清の注釈家たちも一目おく注釈書でした。この後、森立之も「素問攷注」「霊枢攷注」という同書の注釈書を書きますが、元簡のあたりから立之の活躍する舞台が準備されていった観があります。(「霊枢攷注」は現在、未発見) 江戸時代の多紀家の名をさらに高からしめたのは、元簡の五男として生まれた元堅(もとかた、号は茝庭さいてい)でした。早熟の人で、三十代なかばからは父元簡の注釈書の補遺を行い、また各医書を復元する考証学的手法を確立しました。加えて、江戸医学館に幕府以外の医師・町医者が出席することを認めたので、これ以降、抽齋、立之といった人材が集まることになりました。 立之は、ときどき江戸に上京すると抽齋のもとに一週間ほど泊り、方々に帰参の働きかけを行っていたようです。遊び人の武士の風体で町を歩き、「成田屋」と声をかけられると見得を切っていたのは、この頃のことです。当時、澀江家には長男恒善(つねよし)、次男優善(やすよし)がいましたが、次男は放蕩息子であるのに引きかえ、長男は大人しすぎました。これを見兼ねてというより、面白がってのことでしょうが、立之はしきりに吉原へ誘ったといいます。抽齋は、もとより遊郭に足踏みすることを罪悪に感ずるような人でしたから、五百にむかって、連れて行かせろと迫りました。五百もそんなことで立之に負けている人ではなかったので、往々にして言合いになったということです。 <多紀元簡 (藤浪剛一『医家先哲肖像集』所載、Webサイト Wikipediaより)と、その「素問識」 ペン字のような繊細な木版彫刻によって上梓された。この精巧さは驚くほどで、当時の版木彫刻の技術の高さと、著者の意気込みが伝わる> |

||

|

||